街中で殴り合う大人の男二人。誰ひとり止めようとするものはいない。

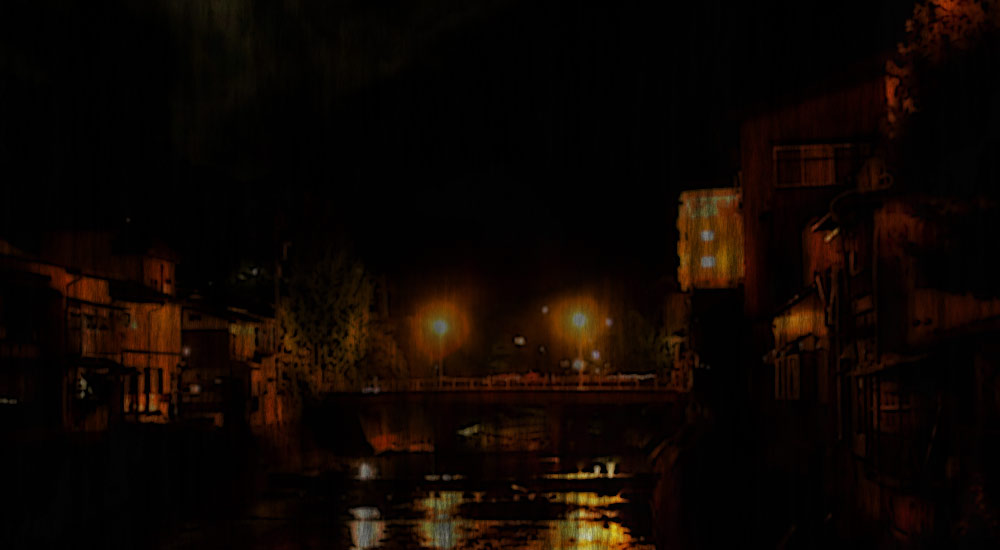

それもそのはず、この街は国で一番治安の悪い貧民街だ。喧嘩なんて日常茶飯事だし、ヘタをすればそこらへんに餓死した死体が転がってることもある。

都市部に近いこの場所は以前国が急進的な地域開発を行い、大きな工場がいくつも建てられそこに多くの労働者が集まったが、場当たり的な急開発がうまくいかず工場が閉鎖、集まった労働力がそのままスラム街を形成する浮浪者の集まりと化した。

それを見ている一人の少年がいた。彼にはその殴り合いの喧嘩の結果、どっちが勝つかはさほど興味はない。ただ、男達の勝敗が決した瞬間に違う戦争が始まる。彼はそれに備えて身構え、注意深く男達を観察している。

殴り合いは勢いを増し、ついに小柄な方が倒れた。

勝った方が捨て台詞を吐き、その場を後にする。

その瞬間、少年は路地の端から飛び出した。

周りから、他のガキ共も飛び出してくる。気絶した男の財布を奪う為だ。少年は一番にそいつに飛びつき、ズボンのポケットから財布を抜き取った。しかし汚れたガキ共がその少年に飛びついてくる。来ることを予想していた彼は、そいつらを思い切り蹴飛ばし、殴り、しがみつかれれば噛みつき、手にある財布を奪おうとするものはなんであれ構わず攻撃した。例えそれが、年下にしか見えない少女だったとしても。

生きる為だ。

親兄弟もなく犯罪に手を染めて生きるしかない孤児達に、他人を思いやる余裕はない。

大量の引っ掻き傷や噛み傷を付けられながらも戦利品を持って少年は彼らのグループ“流星団”のアジトへ帰った。この貧民街では、あまりに孤児が多くそれぞれが生きる為にグループを形成して窃盗や強盗などを行っていることが多い。その中の一つが、彼ら“流星団”。

「おかえり、ユースケ!」

「おかえり!」

「あぁ、ただいま。今日はわりかしいい金づるだったよ。みんなでパーっとパーティーでもしよう」

「すげえ!いくら持って帰ってきたんだい?」

「割と普通の会社に勤めてる大人だったらしい。名刺やなんかも入ってた……磊落工場の職員だってよ。そんなやつがこんな危険な地域に来るなんて珍しいぜ……普通にこんな金を持ってる大人がよ!」

「おぉぉおおおぉ!!これで今夜は泥水じゃない水とネズミじゃない肉が食えるな!!」

そういって流星団の幼いメンバー達は目を輝かせた。ユースケ達のようなある程度年上の子供が犯罪によって金を稼ぎ、彼ら幼いメンバーは食料として生ゴミを漁ったり、ネズミを捕まえたりするように役割が分けられていた。グループとしてそれぞれが生きる為の手段を持ち寄ることで、生存確率を上げているのだ。

「さぁ、みんなで市に買い物に出よう。……ん?ヨーコが見当たらないな。どうしたんだ?」

「あぁ……そうなんだ。あいつ、ここ何日か誰も姿を見てなくて。……最近街に現れるっていう、スラム漁りに連れて行かれちまったんじゃねーかって話だ」

「子供だけに施設に入らないかって聞いて回ってる変なヤツか?あんなうさんくせえやつに着いていくほどヨーコはバカじゃないだろう」

その施設は実際は監獄のようなもので、入ったが最後逃げることもできず毎日過酷な労働を強いられる、という噂も聞く。

「だけどよ……結構おいしい話なのかもしれないぜ。最近法律が変わってできたばっかの綺麗な設備なんだって」

「それもそいつが言ってるだけだろう。俺は、大人は誰も信じねえ。俺をこんなところに捨てた連中だ」

ヨーコはグループでも頭の回る賢い子供で、みんなの面倒見役だった。母親のいない彼らには彼女が母親代わりのようなものだった。そんな彼女が自分だけ施設に移るなんて有り得ないと思ったが、その後も居場所は掴めなかった。

その夜は、”流星団”のメンバーでささやかながら豪華な団欒をとった。市でまともな肉が手に入ったこともあって、みんな嬉しそうだった。

ここにいるメンバーは唯一の家族。まだ10才に満たない子供なのに、親に捨てられ、或いは殺されたユースケと同じ境遇の者たち。彼らは皆最年長のユースケを慕っており、彼らを守る為にユースケは犯罪に手を染めていた。

誰であろうと、こいつらを傷つけるものは許さない。ユースケはそう心に固く誓う。

翌日、街をぶらついていると、声をかけられた。

「やぁ君、ちょっと話を聞いてくれないかな」

この貧民街にそぐわない綺麗な紺のスーツ姿、長髪の細い優男。頭にはシルクハットの様な帽子を被っていて、まるで手品師のような出で立ちをしていた。

「いや、失礼かもしれないが、君は孤児だろう?そんな風貌だもの、見れば分かるさ!そんな幼いなりで毎日何をして生きているんだい?あぁ、こんな聞き方をしたら勘に触ってしまうかな。だけど、苦労してるこの街の子供達にとっては決して悪い話じゃあないと思うんだ。おじさんはね、君たちに食べ物や服や、毎日暮らせる家となるところを提供できる。」

「本当かいおじさん!」

本当ならさっさと逃げるところだが、ヨーコのことが気になってユースケはそいつの話に興味がある素振りをした。こいつが、何か知っているかもしれない。

「本当さ。君は最近変わった法律を知っているかい?この国では16才以下の経済的に生活をしていくのが困難な者に、衣食住を要求する権利を認めたんだ。その分の費用は施設を出てからの支払いということになっているが、施設で技術も身につけれられるし、心配はいらないさ」

そいつは大仰に天を仰ぎ、まるで自らが救世主であるとでもいうかのようだった。自分に酔いしれている。こいつの話は、どこまで本当なのか分からない。しかしユースケは、もう少し話に付き合ってみることにした。

「おじさん、僕もそこに入れてもらえるのかい!?」

「あぁ、入れるとも!ではまずお役所に行こう。そこで君の話を聞いて、それからは安心の施設暮らしだよ」

「その施設ってどこにあるの?」

「施設はね、隣町の西のはずれにあるんだ。近くだから、友達にもすぐ会えるよ。なんなら、一緒に入ればいい。安心したかな?さぁ、行こう」

「行かねえよ」

ユースケは先導しようとしていたその男の足にローキックを一発かまし、動けない間に逃げ出した。こいつの話を聞いて、やはりヨーコが自ら着いていくとは思えなかったからだ。つまりこいつは、ヨーコを無理やりその施設とやらに連れて行ったということ。

ユースケは男が言っていた施設に向かった。

ユースケは、節約の為歩いて行ったのでだいぶ時間がかかった。聞いていた場所には確かに施設らしき建物があった。「生活苦難者保護機関」と書かれたそこは固く門が閉ざされ、周りの壁は高い上に針のついたバリケードがつけられていた。構造が明らかに、内部と外部を遮断する為の造り。やはり、監獄のようなところのようだ。

しかし、今のユースケにはどうすることもできず、諦めてアジトに戻ることにした。

そしてアジトに戻ると、なんとそこにはスラム漁りの男がいた。

マッチを片手に持ち、縛り上げられた流星団のメンバーを傍らに、そいつは待っていた。

「遅かったじゃあないか、少年。いやね、君には是が非でも施設に入ってもらうことに決めたよ。見てきたかと思うが、あそこは一種の監獄でね。生活が困難なものを保護する為の施設ということになっているが、実際はタダで使える労働力を欲した企業が作らせたものだ。そこで育ったものは、その後も格安で使える労働力として消費されるかしかないのさ。そうそう、さっきはよくもやってくれたね。施設に入りたい素振りを見せて情報だけ聞き出すなんて、どうやら、君は頭がいいようだ。僕らにもちょっと困っていることがあってね、やはり、タダで使える人材となると皆オツムが弱いんだ。だから君のような人材には、断ることなどできないように断る理由を消してあげることにしたんだ」

そういって、男は横に置いてあった液体を流星団のメンバーにかけた。俺は瞬時に理解した、あれはガソリンだ。俺は仲間を助けようとスラム漁りに飛びかかろうとした。しかし、背後から頭を殴られ、昏倒しそうになる。

「ユースケ!」

「やめろよ、このやろう!」

流星団のメンバーが必死にもがく。しかしきつく絞められているのだろう、その縄はびくともしない。俺も屈強そうな男に締め上げられ、懇願することしかできなかった。

「やめてくれ!どうか……俺の仲間を傷つけないでくれ」

「傷つける?僕がかい?何を言っているんだ。これから火をつけるのは君さ」

理解できないユースケを見て、男はニヤリと笑う。

「社会的には、ね」

意味がよく分からず、立ちすくむしかないユースケに、男は優しく言い聞かせる。

「ここには、君と僕らしかいない。僕が証言すれば、君のような貧民街の子供がいくら否定しても信じてもらえるはずはないだろう?これは君が火をつけたことになるのさ」

「君は僕に暴力を振るっただろう?その報いだよ。この少年達に火をつければ、この後ろの家にも火がつくだろうなぁ。そうなればこの木造建築しかない貧民街など、すぐに大火事になるだろう……お前のような貧乏人が、大人に逆らうからだ。これから死ぬ全ての人の命を罪に問われたら、子供の君でも生存権利を失うだろう」

そういって、男はマッチの火を流星団のメンバーに向かって投げ捨てた。瞬く間に火は燃えあがり、流星団のメンバーはそれに包まれた。ユースケの目の前で、苦悶に満ち溢れた叫びを上げながら。

ユースケは、もう助けられないと分かっていた。しかしそれでも、こんなことやめてくれ、彼らを助けてくれと叫び続けた。

「心配いらないよ。君の罪は、僕が免罪符で買ってあげるから。なぁに、これからそれ以上に働いて返してくれればいいのさ」

男はそういって、ユースケの肩を叩く。

「これで断る理由も燃えて消えるし、断れない理由もできるじゃあないか」

それでもユースケは叫び続けたが、その叫びをかき消すように壮烈な勢いで炎は燃え広がる。

炎が街の全てを飲み込んだ頃、もはや泣くことしかできなくなったユースケに、男は優しく微笑んだ。

「さぁ、行こうか」